Há duas semanas, vi uma moça no Instagram comentando sobre Dois Estranhos (2020), o curta-metragem da Netflix que ganhou o Oscar de Melhor Curta neste domingo, 25. Ela disse que não havia gostado do filme e que tinha ficado muito incomodada com a forma como o filme aborda o racismo. Ao descrever suas impressões sobre o filme, ela fez parecer que assistí-lo seria o equivalente cinematográfico à tortura. Foi aí que eu pensei: “Quero passar por essa experiência aparentemente terrível? Sim, eu quero!”. E assim o fiz.

O filme mostra um homem negro tentando voltar para casa. Segundo a sinopse da plataforma: “Neste curta indicado ao Oscar, um homem faz diversas tentativas de voltar para casa, mas se vê forçado a reviver um confronto mortal com um policial”.

Mas o que seria esse “confronto mortal”? É isso mesmo. Na verdade, nem tão isso. É muito mais mortal do que confronto. O roteiro do filme pode ser resumido em um homem negro sendo morto repetidas vezes até o infinito por um policial branco. Toda vez que ele morre, ele volta para o início do dia. Até que chega o momento em que o policial o mata. E ele, óbvio, morre. E tudo se repete indefinidamente. Acorda. Sai. Morre. Acorda. Sai. Morre. E por aí vai.

Não importa o que ele faça, não importa o quão “obediente” ele seja ao policial, o final é sempre o mesmo: morto. Até que ele pensa “se o problema é sair desse apartamento para voltar para o meu, vou ficar nesse apartamento mesmo”. O que acontece? A polícia invade o apartamento e o mata com vários tiros enquanto ele está de braços para cima segurando o fuet que usava para preparar uma omelete. No final, ele faz amizade com o policial, tenta uma espécie de conciliação, convence o policial a levá-lo para casa. No caminho, eles conversam, tornam-se aparentemente amigos, debatem temas variados. Como isso acaba? O policial atira nas costas dele quando ele já está quase entrando em casa. Não importa, sempre morto.

O roteiro do filme é isso. É um policial branco matando um homem negro porque ele é negro. É isso. Só isso. Um milhão de vezes isso. Até o infinito. A primeira morte, inclusive, é uma clara alusão (muitíssimo forçada, diga-se) ao caso do George Floyd (1973-2020). O policial se aproxima dele sem motivo, tenta revistá-lo sem motivo, cai por cima dele e o sufoca até a morte enquanto o personagem diz “I can’t breathe”. Nesse momento, a câmera dá um close no rosto do personagem morrendo e implorando pela própria vida. Filma com um primor cinematográfico seus desesperados últimos suspiros. Um espetáculo?

A novela Amor de Mãe, Judith Butler, Susan Sontag, imagem, violência e sadismo

Eu não assisto novela, mas (feliz ou infelizmente) passo muito tempo no Twitter. A sensação que eu tive ao assistir a esse filme me lembrou as reações que eu vi na minha timeline à telenovela Amor de Mãe (2019). A queixa era uníssona: o roteiro é uma fetichização do sofrimento de pessoas pretas. Pelo que eu via no Twitter, as personagens negras da novela tinham uma história abundantemente regada por desgraças, uma atrás da outra. Desgraça ontem, desgraça hoje e amanhã também.

Um termo interessante figurou nesses debates sobre a novela: sadismo branco. Fui pesquisar um pouco a respeito e esbarrei em um texto muito interessante, da Mayã Fernandes, chamado “Entre a denúncia e o sadismo: a estetização da violência”. Nesse texto, ela parte da viralização das imagens do assassinato de George Floyd para pensar os sentidos da veiculação desses tipos de imagem, a partir de diversas referências, como Judith Butler e Susan Sontag.

No caso George Floyd, sem nenhum espanto, as imagens do assassinato eram compartilhadas majoritariamente por pessoas brancas. Na internet, o que se via dos pretos era justamente o contrário: pedidos desesperados para que o compartilhamento cessasse. Para os brancos, a veiculação do terror era uma espécie de denúncia potente, incisiva, forte e necessária do racismo. Para nós, era esfregar mais desgraça na cara de quem já convive com a desgraça todos os dias.

Mayã traz no texto que Butler e Sontag abordam o efeito das imagens de horror sobre os espectadores. Elas [as imagens] aparecem tanto nas redes sociais como em filmes e, de algum modo, acabam sempre dispostas como formas de “lazer”. Nas redes sociais, elas se misturam aos memes e às banalidades do feed. Nos filmes, enfim, não é necessário explicar aqui que, muitas vezes, nós os assistimos nos momentos de descanso, por lazer.

Para Sontag, como explica Mayã, essas imagens de horror assumem a função de amortecer nossos sentidos, ou seja, de transformar a dor em algo tolerável (ou, em termos twitteiros: naturalizar o sofrimento). Butler, por outro lado, afirma que essas imagens despertam uma espécie de sadismo. Elas tendem a dar à violência um caráter de espetáculo, de entretenimento. Assim, sem uma preocupação cuidadosa, as imagens podem até mesmo legitimar essas agressões.

Pra quem foi feito o curta Dois Estranhos?

O próprio comentário do Bong Joon-ho, diretor de Parasita (2019), muito embora tenha sido um elogio aos diretores, coloca em pauta o que eu estou tentando falar aqui. Joon-ho disse (em tradução livre): “O filme usa a repetição como um dispositivo de terror para sufocar o espectador completamente e provoca medo de uma maneira profunda e persistente que nunca foi vista antes”.

Em uma entrevista, os diretores falam que o filme é sobre a “resiliência” (sim, usam essa palavra) de ser negro nos Estados Unidos. Eles também dizem que tinham o medo de abordar o tema de maneira leve demais, ou seja, sem assumir de maneira séria o debate, bem como temiam que o filme pudesse se tornar uma experiência de fetichização do trauma (ou trauma porn experience, como dizem na entrevista).

Infelizmente, eu acho que ambos os medos se concretizaram. Muito embora não tenha sido “leve demais”, a estética sádica da violência contribui para um debate superficial e tosco, que só serve para chocar quem não tem contato com essa realidade ao mesmo tempo em que traumatiza quem já vive essa realidade todos os dias.

Fica claro, tanto pela entrevista quanto pela alusão ao caso do George Floyd, que o filme tem na denúncia do racismo e da violência policial um dos seus objetivos. O final ainda mostra uma lista de nomes de vítimas da violência policial nos EUA seguida das frases “Diga os seus nomes” e “Lembre dos nomes deles”, reforçando esse caráter. Mas como essa denúncia é feita? Mostrar a morte de pessoas pretas é o suficiente? Escancarar a violência e fazer dela um espetáculo basta para falar de racismo?

A equipe do filme, a julgar pelas fotos que aparecem durante a entrevista, é majoritariamente branca. A diretora de fotografia, em grande parte responsável pelas imagens desmedidamente cruéis do filme, é branca. Em um dado momento da entrevista, os diretores afirmam que uma preocupação deles era fazer pessoas brancas entenderem um pouco do que é ser negro nos EUA. E aí eu volto para o problema: que tipo de sensibilidade esse filme desperta em pessoas brancas?

Sadismo antirracista?

Uma tendência atual do antirracismo performado por pessoas brancas é a ultraexposição das violências sofridas por pessoas negras. Foi assim com o Floyd, é assim com diversos casos de violência policial, foi assim com o participante o João Luiz, no embate com o outro participante, Rodolffo, no BBB 21 – para usar exemplos da vida real. Gente preta sofrendo e sendo morta enquanto gente branca compartilha as imagens desse sofrimento em tom de denúncia, dizendo que é uma exposição necessária, ou (em se tratando do choro no João) que “é lindo e forte”.

Eu, pessoalmente, acho muito triste falar de como a narrativa do filme é embranquecida, sabendo que um dos diretores (e também escritor do filme) é negro. O colega branco dele tinha medo de abordar o tema de maneira errada. O medo era justo, e foi o que aconteceu. A impressão que tive foi a de que o filme é uma mistura de culpa e sadismo de gente branca que se acha antirracista. Feito pra gente branca assistir e achar “fortes”, “potentes” e “necessários” os 30 minutos de um preto sendo morto por um policial de novo e de novo simplesmente ser preto.

Achar potente a violência, achar bonita a dor do outro ou ver necessidade na exposição de uma ferida que ainda sangra e sangra todos os dias é sadismo. Não é bonito. Apenas dói. O curta Dois Estranhos é uma narrativa da dor. É uma exposição da morte. Não tem debate. Não tem conscientização. É somente uma formatação estética, uma encenação de mortes reais que acontecem todos os dias. Não conscientiza nem sensibiliza. Apenas acessa o sadismo de gente branca que coloca diante das câmeras pessoas pretas sendo violentadas repetidas vezes até o infinito e acha que com isso tá “falando de racismo”. E foi isso que o Oscar premiou.

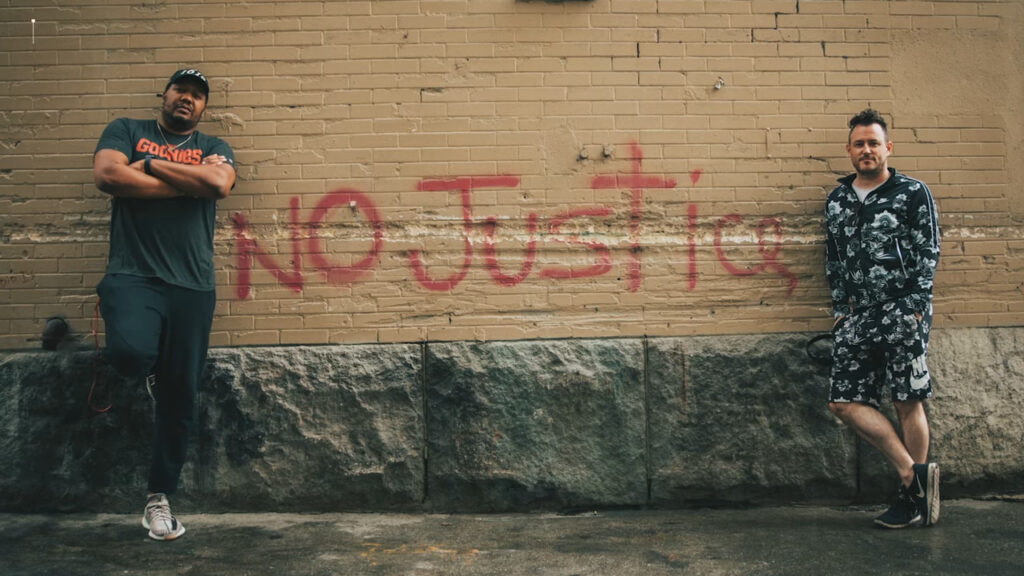

Foto de capa: Reprodução.

LEIA TAMBÉM: Quem não morreu, tá querendo morrer

Ouça o episódio #11 – Os impactos da pandemia nas trabalhadoras domésticas:

Apoie a mídia negra nordestina: Financie o Negrê aqui!

Historiador pela Universidade Federal do Ceará (UFC), atuando como professor de História. Tem experiência com Patrimônio Histórico e Cultural (SECULTFOR) e estuda trauma em literatura de testemunho na Ditadura Civil-Militar, racismo ambiental e necropolítica. Gosta de música, café e outras artes, tem interesse em temas relacionados à política e cultura e uma paixão inexplicável por aviões.